今から60年前、日本中の子供たちをTVの前に釘付けにしたヒーローがいました。その名は、「仮面の忍者 赤影」。

赤い仮面に赤マフラー、“特撮時代劇”というジャンルを確立し、今なお語り継がれる伝説のヒーローです。

私は幼少期、夕方の再放送でこの赤影を繰り返し見ていました。その時点ですでに10年以上も“昔の番組“でしたが、他の番組にはない、なんともいえない独特な魅力と“味“があり、“面白かった”記憶しかありません。

今回、改めて調べてみると、意外な誕生の経緯やその後の特撮ヒーローにつながるポイント、さらに4章からなる長大なストーリーなど、この作品のエポックメイキングぶりが、続々と明らかとなりました。

それではこの不朽の名作を、当時の時代背景と共に振り返り、なぜこの作品が私たちの心に深く刻まれたのか、その魅力を解析しましょう。

YouTube版

「仮面の忍者 赤影」とは?

1967年4月5日-1968年3月27日

全52話

制作 関西テレビ/東映京都テレビプロダクション

毎週水曜19:00-19:30

フジテレビ系列

制作は、東映京都テレビプロダクション。時代劇映画で培った長い歴史とノウハウを持つ東映・太秦のスタッフたちが設立からわずか3年、初めて本格的な子供向けTV特撮番組を手掛けたのが、本作でした。

まさに、日本における時代劇と特撮の歴史が交差する、記念碑的な作品です。

昭和42年という時代

「仮面の忍者 赤影」が放送された1967(昭和42)年、日本は高度経済成長の真っ只中にありました。

1964(昭和39)年の東京オリンピック開催を経て、日本全体が未来への希望と熱狂に満ちていた時代です。

人々の暮らしは豊かになり、TVはもはや一家に一台の必需品に。しかしカラーTVの普及率はまだ低く、家庭のほとんどは白黒TVでした。

10月に吉田茂元首相の国葬が執り行われたこの年は、GS:グループ・サウンズやミニスカートの大流行など、一気に若者文化が花開いた年でした。

そんな時代背景の中、TVの子ども向け番組も多様化していきます。

「パーマン」「リボンの騎士」「マッハGoGoGo」などのアニメや、のちに「ケンちゃんシリーズ」として長く続く「チャコねぇちゃん」が大人気となる中、前年、1966(昭和41)年に放送がスタートした手塚治虫原作「マグマ大使」、円谷プロ「ウルトラマン」で特撮・怪獣ブームが社会現象になりました。

企画の背景・経緯

東映は当初、白土三平の漫画「ワタリ」のTVドラマ化を企画していました。

これは、東宝の独壇場だった特撮映画に大映が「ガメラ」「大魔神」で挑むのを見た東映の大川博社長と岡田茂京撮所長(当時・後の東映社長)の肝いりの企画で、これを機に東映として、今後 TV特撮番組の制作に本腰を入れる計画でした。

ところが…1966(昭和41)年に先行公開された劇場版映画「大忍術映画ワタリ」の試写を見た原作者の白土氏が「ライフワークである“階級解放闘争”が消されている!」と激怒。東映との”絶縁”を宣言し、TVドラマ企画は白紙となってしまいます。

すでにキャストやスタッフの手配に動いていた東映は急遽、もう1人の忍者漫画の雄・横山光輝に原作を依頼。

横山先生はこれに応じ、「週刊少年サンデー」で人気を博していた「伊賀の影丸」の次回作として、「飛騨の赤影」の連載を開始しました。(後にTV放送に合わせ「仮面の忍者 赤影」に改題)

原作:横山光輝

漫画界の巨匠、横山光輝。

ロボットアニメの原点「鉄人28号」初の魔法少女アニメ「魔法使いサリー」は、今も続く両ジャンルの雛形を築きました。

忍者漫画「伊賀の影丸」は映画化され、超能力ヒーローの「バビル2世」はアニメ化され、大人気を博しました。

そして、歴史漫画の大作「三国志」など、多岐にわたるジャンルで傑作を生み出しました。

「仮面の忍者 赤影」の原作は、1966(昭和41)年から、週刊少年サンデーに連載されました。

横山先生は「赤影」の次作「ジャイアントロボ」の原作も手がけています。

カラー・特撮作品である理由

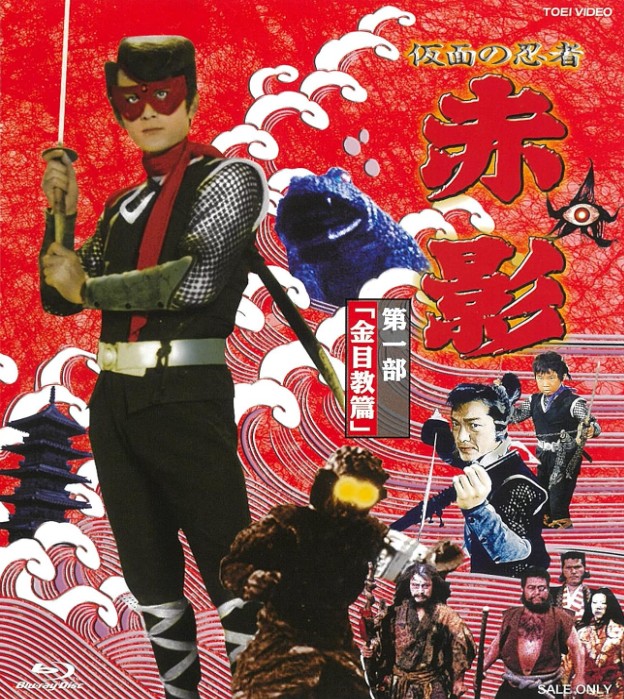

タイトルの「赤影」から分かるように本作は、広告代理店の電通がスポンサー・三洋電機のカラーTVを売るための戦略で、当初から「カラー番組」であることが前提でした。

しかし前述の通り、当時はまだ9割以上の家庭が白黒TV。関西テレビ内でも意見が割れたそうです。

しかし、「白黒では将来、売り物にならない」との判断で、カラー化が決まります。

さらに時代劇であるはずの本作に特に中盤以降、毎週のように怪獣が登場するのは、前述の通り東映の、東宝や大映への対抗意識からでした。

結果として本作はTV初のカラー時代劇であり、「マグマ大使」「ウルトラマン」に次ぐ3番目のカラーTV特撮作品に。

東映の等身大特撮ヒーローでいえば「仮面ライダー」、カラー違いの特撮ヒーローの視点では「秘密戦隊ゴレンジャー」の原点とも言えます。

また、関西テレビが制作した初のカラー作品・唯一の特撮番組である本作は、加藤哲夫プロデューサーによれば1時間番組で100万円が相場の時代に30分1話あたり約200万円という、破格の制作費が費やされたそうです。

ちなみに・・・東映の特撮番組と言えばこのお方、平山亨さん。本作でも「プロデューサー」でしたが、東京撮影所で同時期に制作していた「キャプテンウルトラ」との掛け持ち。

実際に現場を仕切ったのは、東映京都テレビプロダクションの高田正雄さんだったそうです。

もう一つ、余談。「仮面の忍者 赤影」のクオリティに自信があった関西テレビは、よりによって「キャプテンウルトラ」の裏番組(日曜夜7時)にあてようとしたのだとか。

そんなことをしたらTBSと東映との関係だけでなくタケダアワーの次作として制作中の「ウルトラセブン」(円谷プロ)にも迷惑をかける大問題に発展します。

結局、平山さんら東映スタッフが関西テレビを説得、なんとか事なきを得たそうです。

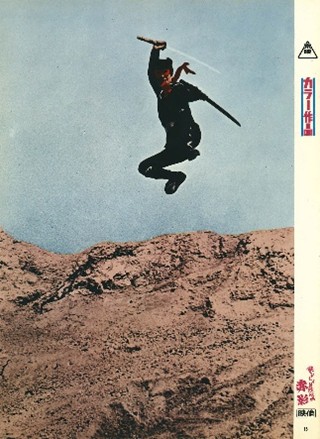

キャラクター

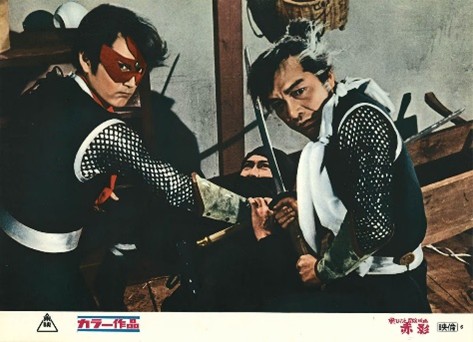

「仮面の忍者 赤影」は、赤影、白影、青影の3人が主人公です。

前述の通り、もともと映画「大忍術映画ワタリ」のTV化企画だったため、青影は主役の金子吉延さん、白影は「じぃ」を演じた牧冬吉さんがスライド。

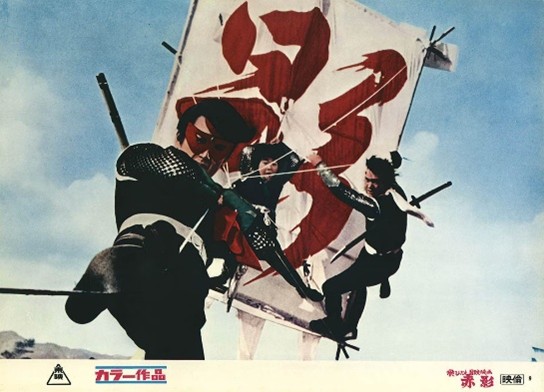

白影と言えば、なんといっても大凧に乗って偵察するシーンが印象的でした。牧さんは後に「変身忍者嵐」にも出演しました。

「だいじょーぶ!」で人気を博した青影の天才子役・金子さんは当時、小学5年生。

赤影を演じた坂口さん曰く「撮影で走った後、『赤影さん、僕の人生暗いなあ。小児喘息だからあまり走ったりすると、心臓を悪くして長生き出来ないよ』なんて、小学5年生の子供がボソボソいうんだよ。」

その後、「河童の三平 妖怪大作戦」「どっこい大作」(NET)などで、主演を務めました(23歳で引退)。

そして、飛騨の里が誇る忍びの名門「影一族」の一番手である「赤影」を演じたのが、久留米出身の俳優・坂口祐三郎さんです。

坂口さんは東映ニューフェース出身。オーディションでその“目力”と“端正なマスク”で、主役に抜擢されました。

主題歌で「きらりと光る涼しい目」と歌われる通り、いまの基準で見ても充分イケメン。七三分けの髪は、カツラだったのだそうです。

また、同じく主題歌で「どんな顔だか知らないが」と歌われていましたが、実は一般民に変装しているときは、本編中でも素顔をさらしていました。

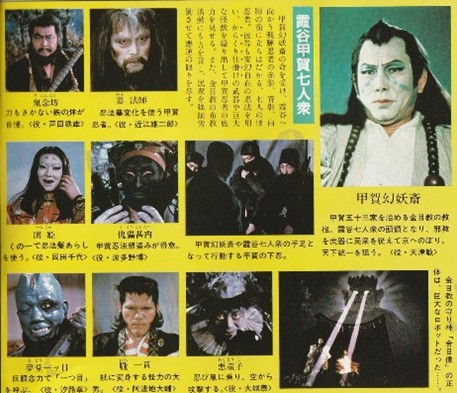

平山プロデューサーは「特筆したいのは、あのものすごい悪役陣。東映には悪役を大切にする伝統がある。みな東映京都撮影所の大部屋の俳優さんなんだが、よくもこれだけ奇怪不思議な俳優がいたものだと感動したものだ」と語っています。

牧冬吉さんは1998年6月27日に間質性肺炎で67歳で、坂口さんは2003年7月12日に脳幹出血で、62歳の若さでお亡くなりになりました。

主要スタッフ

「仮面の忍者 赤影」が名作となった背景には、制作陣の卓越した才能がありました。

倉田準二と山内鉄也のお2人が、メインの演出を担当。

平山プロデューサーは「忘れてはならないことは、あの大成功は倉田監督以下、時代劇の神髄を知り尽くしたスタッフだからこそ。円盤なんかが時代劇の舞台に出て来ても、天才的な工夫で何の違和感もなく消化され、馴染んでいたのはその功績なんだ」

そして、脚本は伊上勝氏。

「遊星王子」「隠密剣士」「悪魔くん」を経て本作に参加した伊上氏は、この後に「ジャイアントロボ」「仮面ライダー」「帰ってきたウルトラマン」「サイボーグ009」から「水戸黄門」に至るまで、数々の名作を手がけました。

全4章のあらすじと最終回

「仮面の忍者 赤影」は、全52話が4つの章に分かれて展開しました。

第1部:金目教篇

豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった頃、琵琶湖の南に金目教という怪しい宗教が流行っていた。それを信じないものは恐ろしい祟りに見舞われるという。その正体は何か? 藤吉郎は金目教の秘密を探るため、飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ・・・

第一部では、赤影たちと金目教の教祖・甲賀幻妖斎が操る霞谷七人衆(かすみだにしちにんしゅう)との戦いが描かれます。

七人衆は、巨大なガマガエルやコウモリ、一つ目などの怪獣を操ります。

七人衆を倒し、幻妖斎を追い詰めた赤影たちでしたが、突如、教団の守り神である巨大な金目像が動き出し、幻妖斎は逃亡に成功。

その後、幻妖斎は京へ向かい、室町幕府の将軍・足利義昭を操って都を支配しようと画策。さらに、催眠術で民衆を操り、赤影たちを襲わせます。

赤影はやられたふりをして像の操縦室に潜り込み、からくりを破壊。像は停止し、催眠術にかかっていた人々も正気に戻ります。

幻妖斎は爆弾で赤影を道連れにしようとしますが、間一髪で赤影は脱出。

金目像は幻妖斎を巻き込みながら大爆発し、金目教の野望は打ち砕かれました。

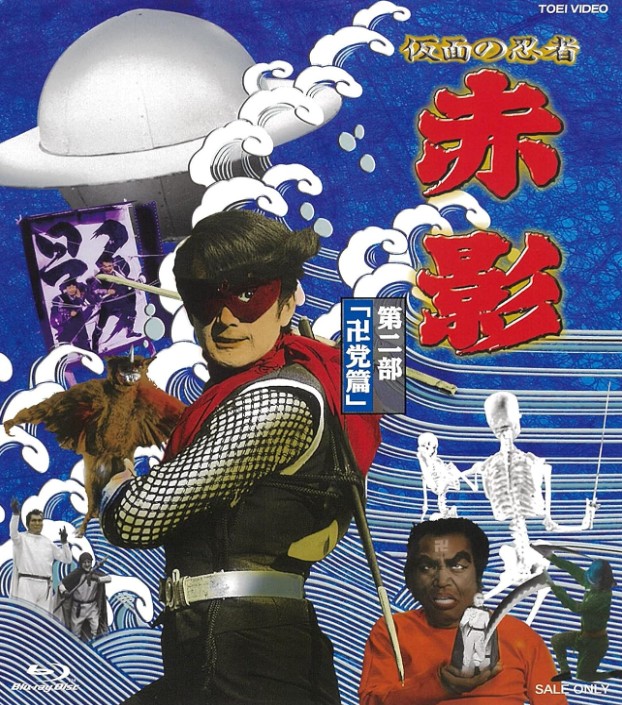

第2部:まんじ党篇

織田信長の活躍した頃、海を渡って来た奇怪な妖術者の群れがギヤマンの鐘を求めて各地を襲撃した。世界制覇を狙う卍党の仕業である。強烈なエネルギーの製法を秘めたギヤマンの鐘三つ。日本の平和を願う信長は、卍党の野望を粉砕すべく、飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ。その名は…

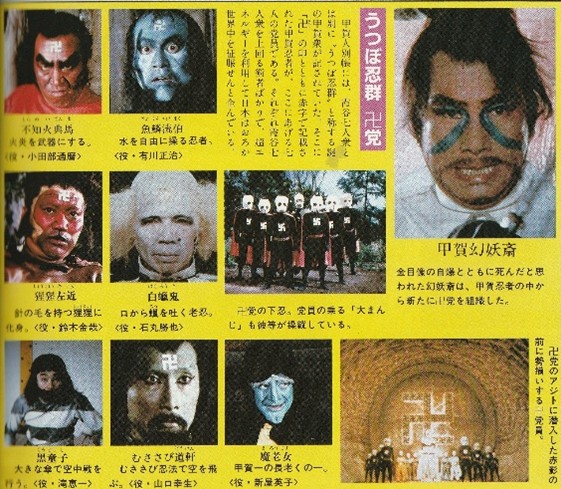

第二部では、金目教篇で死んだと思われていた甲賀幻妖斎が、新たな忍者集団「まんじ党」を率いて復活します。

彼の新たな目的は、南蛮人ペドロが発明した巨大なエネルギーの秘密が隠された三つの鐘(デウスの鐘・サタンの鐘・マリアの鐘)を手に入れることでした。

赤影たちは、まんじ党が操る球状飛行物体「大まんじ」と、それぞれにパーソナルカラーを持ち、額に卍マークを描く「まんじ党七人衆」との激しい争奪戦を繰り広げます。

七人衆は巨大ムササビに変身したり体の大きさを自在に変えたり、巨大な傘を使って攻めてきます。

激戦の末、赤影たちは三つの鐘すべてを手に入れ、鐘が示す瀬戸内海の龍ヶ島へ。

幻妖斎と共に島へ入った赤影が見たのは、天才科学者ペドロが作った人工太陽と、人々の住む地下都市でした。

三つの鐘の秘密が人工太陽であることを知った幻妖斎は、ペドロの技術を奪おうと企みます。しかし、暴力を嫌うペドロは平和的解決として、大まんじに乗って幻妖斎と共に行くことを選びます。

しかし、白影が仕掛けていた爆弾がさく裂し、大まんじと幻妖斎は海の藻屑に。

赤影たちは犠牲となったペドロの死を悼みつつ島を後にしました。

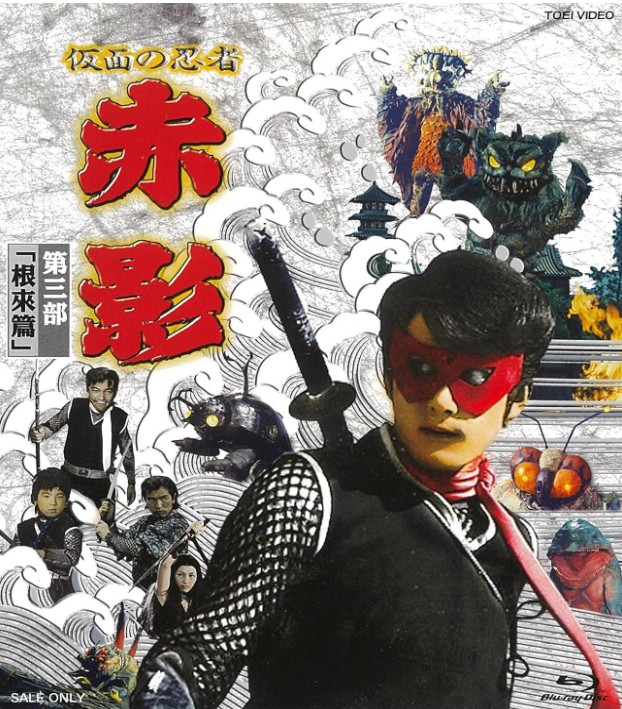

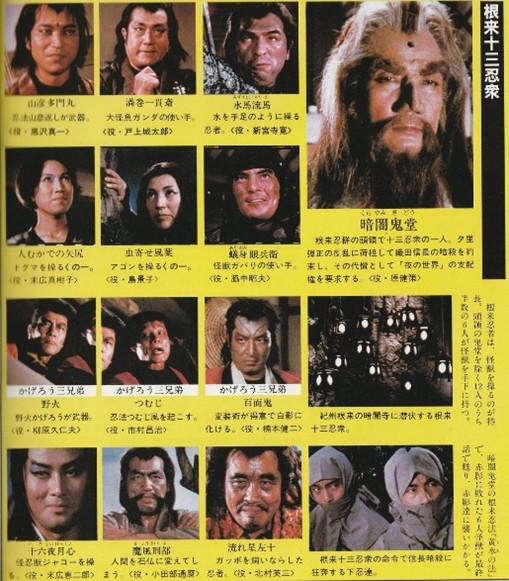

第3部:根來篇

悪大将、夕里弾正の反乱を知った織田信長は、居城・清洲から少人数を率いて京の都へ急いだ。しかし、その道筋には弾正に味方する根来の忍者が、恐ろしい怪獣を操って待ち構えている。道中の無事を願う信長は、飛騨の国から仮面の忍者を呼んだ…

悪名高き大和の国の武将・夕里弾正(ゆうざとだんじょう)は、織田信長を暗殺するため、根来忍者の頭領・暗闇鬼道と手を組みます。

弾正が京へ侵攻、京の町で悪事を働くのを知った信長は清州から京へ向かいますが、その道中、鬼道が放った「根来十三忍」が信長に襲い掛かります。

根来忍者は幻術や妖術、6体の怪忍獣を操りますが、赤影たちは信長を守り、これらを倒します。

やがて京に近づくと、巨大化した鬼道が現れ、信長と青影をさらい、根来の里で人質にとります。

さらに鬼道は敗れた操り手たちの魂を「黄泉の法」で呼び出し、6体の怪忍獣を蘇らせます。

絶体絶命のピンチに陥った赤影でしたが、白影の活躍で信長と青影を救出。

信長は弾正を斬り、黄泉の法は無効化され、復活した怪忍獣たちも倒されます。

最終的に、赤影は巨大化した鬼道を打ち破り、根来忍者との戦いは終結。赤影たちは京へ進む信長を見送るのでした。

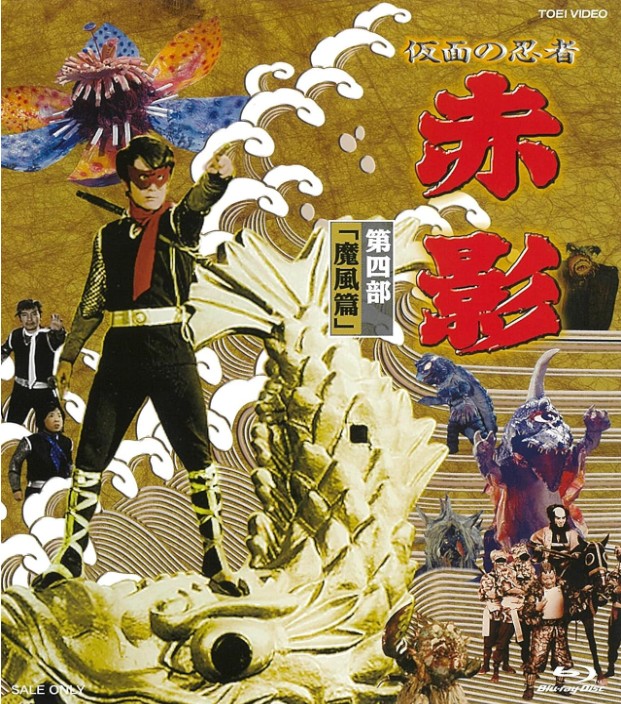

第4部:魔風篇

飛騨の国、影一族に伝わる黄金の仮面は、あらゆる忍者にとって憧れの的、栄光のシンボルであった。そしてまた、仮面には莫大な黄金の謎が秘められているのだ。この仮面を奪い、忍者の王座を狙う者が現れた。怪忍獣を使う魔風雷丸である・・・

いよいよ最終章。魔風雷丸率いる魔風忍者が「黄金の仮面」を狙い、赤影たちの故郷である飛騨・影の里を襲撃。里は全滅し、赤影の父・里長の烈風斎も殺害されます。

しかし、唯一「黄金の仮面」の秘密を知る青影の姉・陽炎が、仮面を手に里を脱出していました。

赤影たちと魔風十三人の忍者・怪忍獣との激しい戦いが続き、ついに魔風は陽炎と黄金の仮面を手に入れ、地獄谷で赤影たちを待ち受けます。

青影と陽炎が人質に取られ、赤影は絶体絶命。ここで白影が赤影に化けて敵を欺き、その隙に陽炎と青影を救出。

しかし、青影に化けていたでっかでか東馬により再び、黄金の仮面を奪われてしまいます。さらに魔風はとかげ忍獣「じじごら」と5体の怪忍獣で、赤影たちを攻撃。

このピンチを救ったのは、青影と陽炎でした。呪文を唱えるとなんと「黄金の仮面」は巨大化、すべての怪獣と魔風を一掃。赤影たちは、危機を脱しました。

物語のラストは、赤影が仮面を青影に譲り、自らは黄金の仮面を着けて、故郷の飛騨の復興を目指し、帰路につく場面で締めくくられました。

主題歌

忍者マーチ

作詞:伊上勝/作・編曲:小川寛興/歌:ヤング・フレッシュ、ボーカル・ショップ

赤影の歌(劇中歌)

作詞:伊上勝/作・編曲:小川寛興/歌:ヤング・フレッシュ、ボーカル・ショップ

軽快なリズムと力強いメロディが印象的な主題歌「忍者マーチ」は、当時の子供たちの間で大流行。放送から半世紀以上経った今も、多くの人に歌い継がれています。

エンディングも同曲で、2番と3番の歌詞(青影と白影)が用いられました。

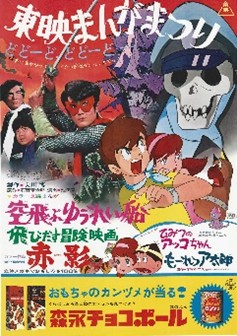

劇場版とその後

「仮面の忍者 赤影」は放送終了後、1967(昭和42)年12月にTVシリーズを再編集した劇場版が、「東映まんがまつり」で上映されました。

当時はまだ珍しい“飛び出す立体映画”として、赤と青のセロファンがついたメガネをかけて観覧する仕組みでした。

1987(昭和62)年には、アニメ版が放送。

さらに、2001(平成13)年には安藤政信主演の実写映画「RED SHADOW 赤影」が公開されました。

おわりに

いかがだったでしょうか。「仮面の忍者 赤影」は、東映がその後に生み出した数々の特撮ヒーローの源流とも言える、まさにエポックメイキングな作品でした。

60年以上も昔の、それも時代劇番組なのにいま見ても決して色褪せない、普遍的な面白さがあります。

それは、当時のクリエイターたちが情熱と技術を注ぎ込み、まさに“時代を切り開いた”作品だったからでしょう。

コメント