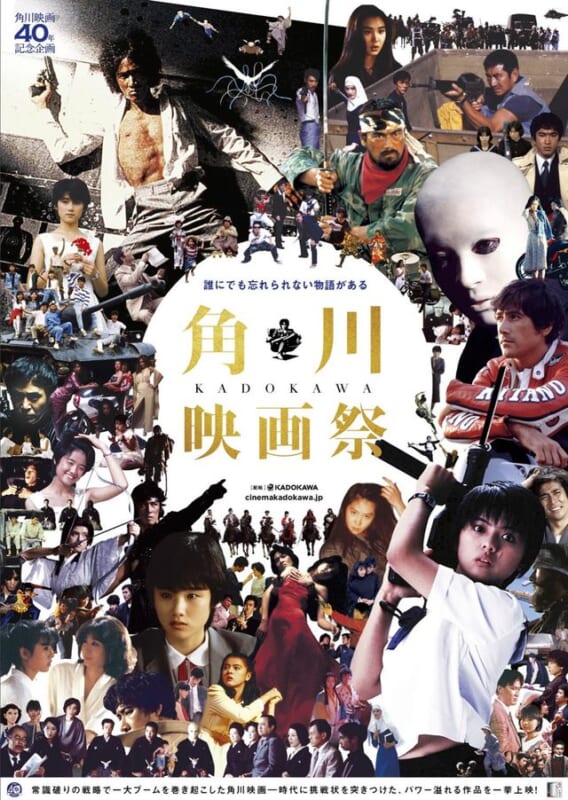

「角川映画」とは何か?① 1976「犬神家の一族」〜1981「ねらわれた学園」

「角川映画」とは何か? ② 1982「セーラー服と機関銃」〜1993「REX恐竜物語」

こうして角川映画の歩みを振り返ってみると、記憶よりも短いスパンで、ものすごい勢いでタイトルを量産していたのだと驚きます。

③の今回は、角川映画の何が画期的だったのか?

について考察します。

角川映画が起こした”革命”は、さまざまありますが、主に以下の点が挙げられます。

「メディアミックス戦略」の先駆け

当時の映画会社は、TVを見下しつつもライバル視しており、「高額な広告料を支払ってCMを打つ」という考えは、ありませんでした。

対する角川春樹氏は、「映画だけでなく、文庫本の売上も合わせれば十分採算が採れる」という発想で、時には制作費を超える莫大な宣伝費を投下し、「書籍販売+映画収益」という、新たなビジネスモデルを構築しました。

この”メディアミックス”はいまでは常識ですが、日本における先鞭をつけたのは、間違いなく角川映画です。

そのスタートと言える「犬神家の一族」(1976)の大ヒットで、当時すでに「昔の作家」扱いを受けつつあった横溝正史のブームが起こり、再びベストセラー作家として”再生”しました。

そして角川氏は森村誠一、大藪春彦、半村良、赤川次郎らの小説を、次々と映画化。

角川文庫には映画割引券をしおりとして封入し、いずれの書籍も狙い通り、ベストセラーとなりました。

「制作」に特化

角川氏の映画戦略は、従来の映画会社と違い、撮影所や技術スタッフ、配給と興行も外注し、自らはプロデュースなどの「制作に徹する」点も、画期的でした。

これは編集は自社、執筆は作家、製本や印刷は外注といった、出版社の思考を映画に持ち込んだものなのかもしれません。

ブランド戦略

新興の映画会社ではあるものの、監督には市川崑、佐藤純彌、深作欣二ら、実績のあるベテランを起用。

また、通常は主演作が多い三船敏郎氏、鶴田浩二氏らを敢えて「脇役」に起用したり、高倉健氏を主演に迎えたり、ハリウッドのアカデミー賞クラスを出演させたり、主題歌も国内外の大物ミュージシャンを起用したりと、質こだわり「箔をつける」ブランド戦略も見事でした。

監督への演出料も他社よりも高額で、高倉健氏は撮影現場に豪華なケータリングが用意されていることなど角川映画と当時の邦画界の違いに驚いた、と言われています。「これが成立するなら、今までの日本映画は何をやっていたのかと思う」。

角川映画は、予算の使いどころが、従来の日本映画とは違うのです。

秀逸な「キャッチコピー」

角川映画には「読んでから見るか、見てから読むか」という有名過ぎるキャッチコピーがあります。

また毎回、各映画には秀逸なキャッチコピーが添えられ、流行語にもなりました。

「犬神家の一族」 ~金田一さん、事件です~

「人間の証明」 ~母さん、僕のあの帽子どうしたでしょうね

「野性の証明」~男はタフでなければ生きていけない。やさしくなければ生きていく資格はない

「復活の日」~愛は人類を救えるか

「白昼の死角」~狼は生きろ、豚は死ね

「スローなブギにしてくれ」~いつも若さは刺激的

「悪霊島」~鵺(ぬえ)の鳴く夜は恐ろしい

「セーラー服と機関銃」~カ・イ・カ・ン

「汚れた英雄」~0.1秒のエクスタシー

「時をかける少女」~愛の予感のジュブナイル

などなど・・・

これらは全て、角川春樹氏のアイデアと言われます。

「若手監督」の発掘

1980年代からは、当時若手だった大林宣彦氏、相米慎二氏、井筒和幸氏、森田芳光氏、根岸吉太郎氏、崔洋一氏などを積極的に登用しました。

「専属女優」の売り出し

薬師丸ひろ子、原田知世、渡辺典子の角川3人娘に代表される専属女優は主題歌も唄い、アイドルとしても大人気になり、若い世代を劇場に呼び戻す事に成功しました。

「ビデオ」同時発売

80年代からは当時としては異例の「公開と同時にビデオタイトル発売」に踏み切ります。

これにも映画界は大反発でしたが、劇場に閉ざされた映画コンテンツの販売機会を増やす、というアイデアは画期的でした。

いかがでしょうか。

これらの独創的な発想、アイデアで斜陽だった日本映画界、そして出版界にも「革命」を起こし、復活させた功績は、非常に大きなものがあります。

その一方で、角川映画には

「宣伝だけは面白いが中身がない」

「ストーリーが破綻」

「所詮プロモーションビデオ」

といった批評家筋からの冷ややかな声や、さらにバブル期には

「招待券乱発による売上の捏造」

などなど、さまざまな批判もあります。

中でも「独断専行が過ぎ、どの監督でも角川春樹映画になる」という点は、ある意味で“天才プロデューサー”というものの宿命な気がしてなりません。

角川映画とは何だったのか?

歴史を紐解いてなぞってみたら答えが見つかるかも、と試みましたが、想像以上の物量で、まとめるだけで一苦労でした。

それぞれの作品に制作にまつわる逸話が山のようにありますが、そこまで書くと収拾がつかないため割愛しても、このボリュームです。

また、90年代の作品は触れておらず、この時期の作品のファンの方には申し訳ないです。

「今のやり方だと、講談社、小学館、集英社、新潮社、文藝春秋にウチが追いつくまでに50年かかる。倒産を覚悟で映画を作るしかない。もし当たれば映画のヒットと同時に本が売れる。そうすれば、10年でウチは大手5社に追いつける」

角川春樹氏がそんな思いで倒産覚悟の大博打で始めた映画制作は、本と映画と、そして音楽のブロックバスター戦略で爆発的に当たり、一時代を築きました。

「前例や慣習をブチ破るエネルギー」は凄い、としか言いようがありません。

1992年のお家騒動、弟である歴彦氏への仕打ちと息子の不祥事、そして逮捕…

今回は角川映画の歩みに絞り、敢えて角川春樹氏自身のエピソードには触れませんでしたが、さまざまな書籍や情報を読んで知るにつれ、角川春樹氏にとっての映画は、単なる「金儲け」「ショービジネス」だったとは思えなくなりました。

角川春樹氏にとっての「映画」は、私的なロマンの表現であり、同時にありったけの金を注ぎ込んで血族の怨念を投射する場であった、という気がします。

●付録:角川映画上映作品リスト 1976~1993、数字は配収金額(億円)

1976年 犬神家の一族 15.6

1977年 人間の証明 22.5

1978年 野性の証明 21.8

1979年 悪魔が来りて笛を吹く 7.3

1979年 白昼の死角 6.1

1979年 蘇える金狼/金田一耕助の冒険 10.4

1979年 戦国自衛隊 13.5

1980年 復活の日 24.0

1980年 野獣死すべし 7.3

1981年 スローなブギにしてくれ 3.9

1981年 魔界転生 10.5

1981年 ねらわれた学園/(東宝 ブルージーンズメモリー) 12.5

1981年 悪霊島/蔵の中 9.3

1981年 セーラー服と機関銃/(東映 燃える勇者) 23.0

1982年 化石の荒野 2.6

1982年 蒲田行進曲/この子の七つのお祝いに 17.6

1982年 汚れた英雄/伊賀忍法帖 16.0

1983年 幻魔大戦 10.6

1983年 探偵物語/時をかける少女 28.0

1983年 里見八犬伝 23.2

1984年 少年ケニヤ/短編アニメ スヌーピーとチャーリー 6.5

1984年 晴れ、ときどき殺人/湯殿山麓呪い村 3.9

1984年 メイン・テーマ/愛情物語 18.5

1984年 麻雀放浪記/いつか誰かが殺される 5.1

1984年 Wの悲劇/天国にいちばん近い島 15.5

1985年 カムイの剣/ボビーに首ったけ 2.1

1985年 友よ、静かに瞑れ/結婚案内ミステリー 1.4

1985年 早春物語/二代目はクリスチャン 12.5

1986年 キャバレー/彼のオートバイ、彼女の島 9.5

1986年 オイディプスの刃 0.8

1986年 時空の旅人/火の鳥 鳳凰編 2.3

1987年 黒いドレスの女/恋人たちの時刻 2.5

1988年 花のあすか組!/ぼくらの七日間戦争 3.3

1989年 宇宙皇子/ファイブスター物語 4.0

1989年 花の降る午後 3.0

1990年 天と地と 50.5

1991年 天河伝説殺人事件 4.9

1991年 幕末純情伝/ぼくらの七日間戦争2 8.6

1991年 アルスラーン戦記/サイレントメビウス 3.5

1992年 アルスラーン戦記Ⅱ/サイレントメビウス2/風の大陸 2.4

1992年 ルビー・カイロ 2.5

1993年 REX 恐竜物語 22.0

コメント

春樹映画の予告篇の面白さ、引きの強さは異常。今でも動画サイトで春樹映画の予告篇集は見入ってしまいます。観客をして不安な気持ちにさせるのが上手い。ただ予告篇に釣られて本編を鑑賞するとなんか首をひねりながら劇場をあとにすることが多かったように思います。